□ 段睿珺

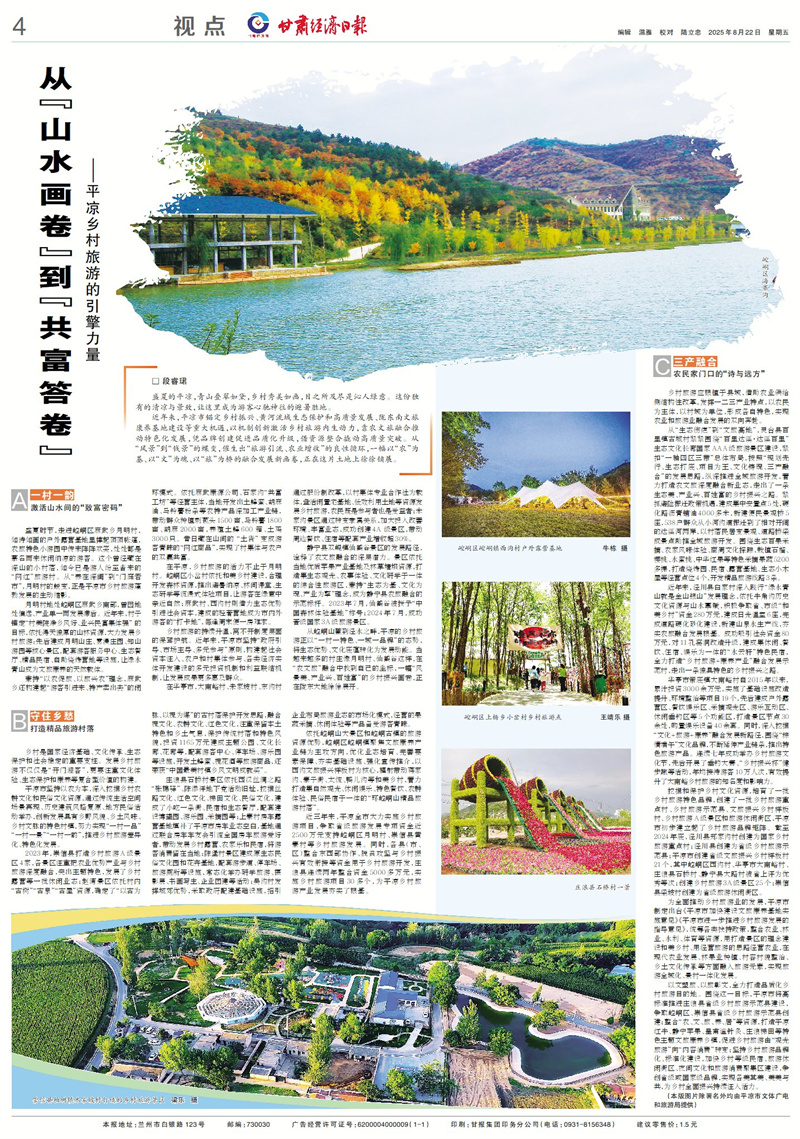

盛夏的平涼,青山疊翠如黛,鄉村秀美如畫,目之所及盡是沁人綠意。這份獨有的清涼與景致,讓這里成為游客心馳神往的避暑勝地。

近年來,平涼市錨定鄉村振興、黃河流域生態保護和高質量發展、隴東南文旅康養基地建設等重大機遇,以機制創新激活鄉村旅游內生動力,靠農文旅融合推動特色化發展,憑品牌創建促進品質化升級,借資源整合撬動高質量突破。從“風景”到“錢景”的蝶變,催生出“旅游引流、農業增收”的良性循環,一幅以“農”為基、以“文”為魂、以“旅”為橋的融合發展新畫卷,正在這片土地上徐徐鋪展。

一村一韻

激活山水間的“致富密碼”

盛夏時節,走進崆峒區麻武鄉月明村,如詩如畫的戶外露營基地里撐起頂頂帳篷,農旅特色小游園中傳來陣陣歡笑,處處都是慕名而來休閑納涼的游客。這個曾經藏在深山的小村落,如今已是游人紛至沓來的“網紅”旅游村。從“養在深閨”到“門庭若市”,月明村的蛻變,正是平涼市鄉村旅游蓬勃發展的生動縮影。

月明村地處崆峒區麻武鄉南部,曾因地處偏遠、產業單一而發展滯后。近年來,村子錨定“村美院凈鄉風好、業興民富集體強”的目標,依托得天獨厚的山林資源,大力發展鄉村旅游:先后建成月明山莊、霧漫莊園、知山游園等核心景區,配套游客服務中心、生態餐廳、精品民宿、自助燒烤營地等設施,讓綠水青山成為文旅康養的天然載體。

秉持“以農促旅、以旅興農”理念,麻武鄉還構建起“游客引進來、特產賣出去”的閉環模式。依托麻武康源公司、石家溝“共富工坊”等經營主體,當地開發出土蜂蜜、胡麻油、馬鈴薯粉條等農特產品深加工產業鏈,帶動群眾種植刺苞頭1500畝、馬鈴薯1800畝、胡麻2000畝,養殖土蜂600箱、土雞3000只。昔日藏在山間的“土貨”變成游客青睞的“網紅商品”,實現了村集體與農戶的雙贏共富。

在平涼,鄉村旅游的活力不止于月明村。崆峒區小岔村依托和美鄉村建設,合理開發森林資源,推出避暑納涼、林間課堂、生態研學等沉浸式體驗項目,讓游客在綠意中親近自然;麻武村、西溝村則借力生態優勢引進社會資本,建成的輕奢營地成為市內外游客的“打卡地”,每逢周末便一房難求。

鄉村旅游的持續升溫,離不開制度層面的保駕護航。近年來,平涼市堅持“政府引導、市場主導、多元參與”原則,構建起社會資本注入、農戶和村集體參與、各類經濟實體開發建設的多元投資機制和利益聯結機制,讓發展成果更多惠及群眾。

在華亭市,大南峪村、朱家坡村、東溝村通過股份制改革,以村集體專業合作社為載體,盤活閑置宅基地、低效利用土地等資源發展鄉村旅游,農民既是參與者也是受益者;米家溝景區通過轉變隸屬關系,加大投入改善環境、豐富業態,成功創建4A 級景區,帶動周邊餐飲、住宿等配套產業增收超30%。

靜寧縣雙峴鎮仙鶴谷景區的發展路徑,詮釋了農文旅融合的深層潛力。景區依托當地優質蘋果產業基地及林草塘壩資源,打造集生態觀光、農事體驗、文化研學于一體的綜合性旅游區,秉持“生態為基、文化為魂、產業為擎”理念,成為靜寧縣農旅融合的示范標桿。2023年7月,仙鶴谷被授予“中國森林體驗基地”稱號;2024年7月,成功晉級國家3A級旅游景區。

從崆峒山麓到涇水之畔,平涼的鄉村旅游正以“一村一特色、一域一品牌”的態勢,將生態優勢、文化底蘊轉化為發展動能。當越來越多的村莊像月明村、仙鶴谷這樣,在“農文旅”融合中找到自己的坐標,一幅“風景美、產業興、百姓富”的鄉村振興畫卷,正在隴東大地徐徐展開。

守住鄉愁

打造精品旅游村落

鄉村是國家經濟基礎、文化傳承、生態保護和社會穩定的重要支柱。發展鄉村旅游不僅僅是“開門迎客”,更要注重文化體驗、生態保護和康養等復合型價值的構建。

平涼市堅持以農為本,深入挖掘鄉村農耕文化和民俗文化資源,通過傳統生活空間場景再現、歷史建筑風格復原、地方民俗活動舉辦,創新發展具有鄉野風貌、鄉土風味、鄉村文脈的特色村鎮,努力實現“一村一品”“一村一景”“一村一韻”,推進鄉村旅游差異化、特色化發展。

2023年,崇信縣打造鄉村旅游A級景區4家,各景區注重把農業優勢產業與鄉村旅游深度融合,突出主題特色,發展了鄉村露營等一批休閑業態;趙灣景區依托村內“古樹”“古泉”“古屋”資源,確定了“以古為脈、以槐為媒”的古村落保護開發思路,融合槐文化、農耕文化、紅色文化,注重保留本土特色和鄉土氣息,保護傳統村落和特色風貌,投資1165萬元建成主題公園、文化長廊、花廊等,配套游客中心、停車場、游樂園等設施,開發土蜂蜜、槐花酒等旅游商品,還榮獲“中國最美村鎮鄉風文明成就獎”。

莊浪縣石橋村景區依托西漢絲綢之路“張棉驛”、陳添祥地下黨活動舊址,挖掘絲路文化、紅色文化、梯田文化、民俗文化,建成了小吃一條街、民宿和生態餐廳,配套建設博望園、游樂園、采摘園等;上寨村房車露營基地填補了平涼市房車業態空白,基地通過聯合房車車友會引流全國房車旅游愛好者,帶動發展鄉村露營、農家樂和民宿,將游客消費留在當地;陳堡村景區建成原生態民俗文化園和花卉基地,配套游步道、停車場、旅游廁所等設施,常態化舉辦研學旅游、攝影展、書畫寫生、企業團建等活動;吳溝村發揮城郊優勢,采取政府配建基礎設施,招引企業布局旅游業態的市場化模式,經營的果蔬采摘、休閑體驗等產品備受游客青睞。

依托崆峒山大景區和崆峒古鎮的旅游資源優勢,崆峒區崆峒鎮聚焦文旅康養產業鏈為主攻方向,優化業態培育、完善要素保障、夯實基礎設施、強化宣傳推介,以西溝文旅振興樣板村為核心,輻射帶動蔣家溝、寨子街、太統、鴨兒溝等和美鄉村,著力打造集自然觀光、休閑娛樂、特色餐飲、農耕體驗、民俗民宿于一體的“環崆峒山精品旅游村落”。

近三年來,平涼全市大力實施鄉村旅游項目,爭取省級旅游發展專項資金近2500萬元支持崆峒區月明村、崇信縣黃寨村等鄉村旅游發展。同時,各縣(市、區)整合東西部協作、脫貧攻堅與鄉村振興有效銜接等資金用于鄉村旅游開發,莊浪縣連續兩年整合資金5000多萬元,實施鄉村旅游項目30多個,為平涼鄉村旅游產業發展夯實了根基。

三產融合

農民家門口的“詩與遠方”

鄉村旅游應根植于縣域,借助農業供給側結構性改革,發揮一二三產業特點,以農民為主體,以村域為單位,形成各自特色,實現農業和旅游業融合發展的雙向奔赴。

從“生態傷疤”到“文旅高地”,靈臺縣百里鎮古城村緊緊圍繞“百里達溪·達溪百里”生態文化長廊國家AAA級旅游景區建設,緊扣“一軸四區三帶”總體布局,按照“規劃先行、生態打底、項目為王、文化鑄魂、三產融合”的發展思路,縱深推進全域旅游開發,著力打造農文旅深度融合新業態,走出了一條生態美、產業興、百姓富的鄉村振興之路。緊抓避險搬遷政策機遇,建成集中安置點5處,硬化路瀝青鋪油4000多米,新建便民景觀橋5座,538戶群眾從小河溝道搬遷到了相對開闊的達溪河兩岸,以村落民居變景觀、道路橋梁成景點助推全域旅游開發。圍繞生態百果采摘、農家風味體驗、商周文化探蹤,栽植石榴、櫻桃、水蜜桃、中華紅果等特色采摘果蔬5200多棵,打造燒烤園、民宿、露營基地、生態小木屋等經營點位4個,開發精品旅游線路3條。

近年來,涇川縣白家村深入踐行“綠水青山就是金山銀山”發展理念,依托牛角溝歷史文化資源與山水稟賦,積極爭取省、市級“和美鄉村”資金280萬元,建成日光溫室6座,完成道路硬化砂化建設,新建山泉水生產線,夯實農旅融合發展根基。成功吸引社會資金80萬元,對11孔窯洞改造升級,建成集休閑、餐飲、住宿、娛樂為一體的“水云軒”特色民宿,全力打造“鄉村旅游+康養產業”融合發展示范村,走出一條獨具特色的鄉村振興之路。

華亭市策底鎮大南峪村自2015年以來,累計投資3000余萬元,實施了基礎設施改造提升、環境整治等項目19個,先后建成戶外露營區、餐飲娛樂區、采摘觀光區、游樂互動區、休閑垂釣區等5個功能區,打造景區節點30余處,購置娛樂設備40余套。同時,深入挖掘“文化+旅游+康養”融合發展新路徑,圍繞“粽情端午”文化品牌,不斷延伸產業鏈條,推出特色旅游產品。連續七年成功舉辦鄉村旅游文化節,先后開展了垂釣大賽、“鄉村振興杯”健步跑等活動,年均接待游客10萬人次,有效提升了大南峪鄉村旅游的知名度和影響力。

挖掘和保護鄉村文化資源,培育了一批鄉村旅游特色品牌,創建了一批鄉村旅游重點村、鄉村旅游示范縣、文旅振興鄉村樣板村、鄉村旅游A級景區和旅游休閑街區,平涼市初步建立起了鄉村旅游品牌矩陣。截至2024年底,涇川縣鄭家溝村創建為國家鄉村旅游重點村;涇川縣創建為省級鄉村旅游示范縣;平涼市創建省級文旅振興鄉村樣板村21個,其中崆峒區西溝村、華亭市大南峪村、莊浪縣石橋村、靜寧縣大路村被省上評為優秀等次;創建鄉村旅游3A級景區25個;崇信縣梁坡村創建為省級旅游休閑街區。

為全面推動鄉村旅游業的發展,平涼市制定出臺《平涼市加快建設文旅康養基地實施意見》《平涼市進一步推進鄉村旅游發展的指導意見》,統籌各類扶持政策,整合農業、林業、水利、體育等資源,用打造景區的理念建設和美鄉村、用經營旅游的思路經營農業,在現代農業發展、林果業種植、村容村貌整治、鄉土文化傳承等方面融入旅游元素,實現旅游全域化、景村一體化發展。

以文塑旅、以旅彰文,全力打造品質化鄉村旅游目的地。圍繞這一目標,平涼市將高標準推進莊浪縣省級鄉村旅游示范縣建設,爭取崆峒區、崇信縣省級鄉村旅游示范縣創建;整合“農、文、旅、養、居”等資源,打造平涼紅牛、靜寧蘋果、皇甫謐針灸、莊浪梯田等特色主題文旅康養鄉鎮,促進鄉村旅游由“觀光旅游”向“內容消費”轉變;堅持鄉村旅游品牌化、標準化建設,加快鄉村等級民宿、旅游休閑街區、夜間文化和旅游消費聚集區建設,爭創省級或國家級品牌,實現各美其美、美美與共,為鄉村全面振興持續注入活力。

(本版圖片除署名外均由平涼市文體廣電和旅游局提供)

版權聲明

1.本文為甘肅經濟日報原創作品。

2.所有原創作品,包括但不限于圖片、文字及多媒體形式的新聞、信息等,未經著作權人合法授權,禁止一切形式的下載、轉載使用或者建立鏡像。違者將依法追究其相關法律責任。

3.甘肅經濟日報對外版權工作統一由甘肅媒體版權保護中心(甘肅云數字媒體版權保護中心有限責任公司)受理對接。如需繼續使用上述相關內容,請致電甘肅媒體版權保護中心,聯系電話:0931-8159799。

甘肅媒體版權保護中心