新甘肅·甘肅經濟日報記者 劉華東 通訊員 張金楠

嶄新的樓房整齊排列,新植的樹木悄然吐綠,空氣中浸潤著青草與泥土的芬芳,處處散發著希望與生機。傍晚時分,一扇扇窗戶漸次亮起溫暖的燈光——這是記者近日在華池縣生態及地質災害避險搬遷集中安置點見到的溫馨場景。

“人民對美好生活的向往,就是我們的奮斗目標。”自2022年生態及地質災害避險搬遷工作啟動以來,華池縣將這項德政工程、民生工程、生態工程置于突出位置,聚焦政策宣傳、安置點建設與后續產業配套,緊緊圍繞“搬得出、穩得住、有就業、生活好、能融入”總體目標,扎實幫助群眾“搬”出好日子、“遷”進幸福里。

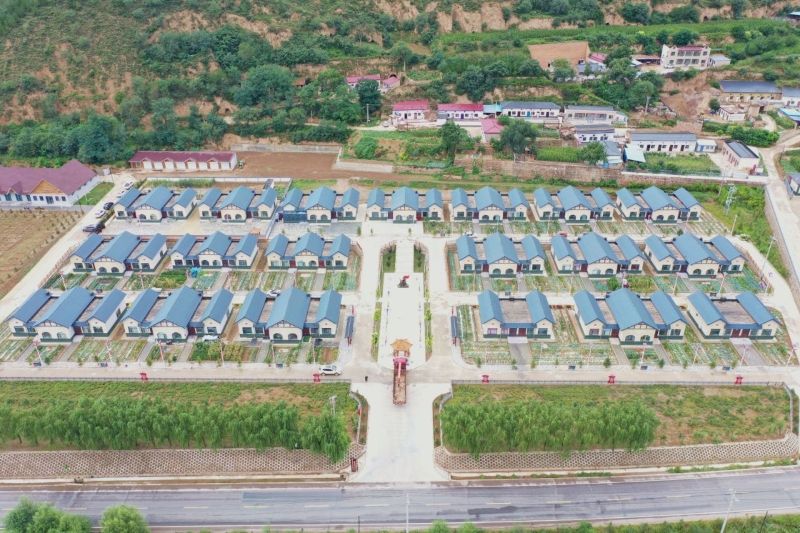

華池縣南梁鎮閆洼子生態移民安置點。 新甘肅·甘肅經濟日報通訊員 左浩男 攝

高位謀劃,打造安居之地

“以前住在山畔的土窯洞,常年掉土,雨雪天道路常被沖毀。自搬遷工作啟動后,政府補貼10萬元,還提供10萬元貼息貸款,讓我們搬進新房。你看這房子四室兩衛有140平方米,再有半個月就裝修好了,很期待搬進新家。”站在窗明幾凈的新房中,上里塬鄉搬遷群眾王舉平笑容滿面。他的笑,是眾多搬遷群眾生活變遷的真實寫照。

華池縣成立由縣委、縣政府主要領導任組長的搬遷工作領導小組,31個部門及鄉鎮協同參與。在充分尊重群眾意愿的基礎上,采取“分散+集中”安置方式,嚴格執行“10+5+N”資金保障政策,對有意貸款的搬遷戶每戶增加5萬元全額貼息貸款,切實解決資金難題。按照“四避開”“四靠近”“四達到”原則,該縣將安置點布局于縣城、園區、集鎮和中心村等交通便利、產業基礎好、資源富集區域,打造包括南梁“康養小區”、喬川鄉、縣城、上里塬鄉等7個集中安置點,實現248戶集中安置、908戶分散安置,累計完成搬遷1156戶。

產業筑基,鋪就樂業之路

安居是基礎,樂業才是根本。華池縣將產業就業幫扶作為后續扶持核心,推動避險搬遷與鄉村振興、產業發展深度融合,構建“避險搬遷+多元就業”模式,促進群眾就近就業增收。

初秋的南梁鎮,天高云淡,紅旗飄揚。長征國家文化公園南梁革命根據地核心展示園內,游客絡繹不絕,沉浸于濃厚的革命文化氛圍中。更令人欣喜的是,眾多搬遷群眾在這里找到了工作,開起了店面。“我原來種地,公園開園后,就試著開了這個店。現在生意還行,多了這份收入,生活更踏實了。”如今,像白生有這樣在公園周邊創業的搬遷群眾不在少數,農家樂、特產店、民宿等數十家經營實體應運而生,形成了“公園帶產業、產業促就業”的良性循環。

恒烽中藥材產業園采用“挪窩”與“就業”并舉的模式,構建“企業+基地+合作社+農戶”的利益聯結體系,促進遷出區土地高效種植與遷入區就近進廠務工“多重增收”。恒烽公司牽頭流轉273戶搬遷群眾的復墾舊宅基地、承包土地2310畝,戶均年實現增收2540元;與114戶搬遷農戶采取訂單方式種植中藥材,戶均年實現增收2.2萬元以上;提供栽植采收、篩選分揀等適配性工作崗位400多個,人均年務工收入1.3萬元以上。

甘農生物沙棘飲料廠采用“搬遷+就業工廠”模式,通過“農戶+基地+龍頭企業”合作方式和“兜底包收”的采購政策,按照戶均配股4000元的標準先后帶動903戶入股企業,每年按配股資金總額的5%進行分紅,累計實現分紅130萬元;山莊食用菌產業園采用“搬遷+特色農業”的模式,以種植業為基礎支撐、養殖業為效益牽引、菌業為產業閉環的“三元雙向”循環農業不斷發展壯大,帶動搬遷農戶140戶,實現增收180余萬元。

融合發展,精筑幸福之城

“這里路很平,水也方便,房子住著也非常舒心。沒事的時候去公園散散步,非常愜意。鎮干部還建了微信群,有事在群里說一聲,就有干部前來解決,鄰居知道了也會來幫忙,大家相處得很融洽,就像一家人。”家住南梁鎮閆洼子生態移民安置點的陳志祥說。

如何讓群眾真正融入新環境、擁抱新生活,是實現“穩得住、能融入”的關鍵所在。華池縣以黨建引領基層治理,在集中安置點全面建立社區黨支部、居民委員會、物業服務站“三位一體”的服務管理體系,推動網格化管理與居民自我服務深度融合。

公共服務也在持續提質擴容:整合鄉村振興、城鎮建設等領域項目資金4110.4萬元,加快配套建設文化廣場、衛生室、污水處理站等基礎設施,公交線路不斷延伸,連通安置區與產業園;“藥材課堂”定期開講,助力新市民技能提升;改擴建第二幼兒園、山水國際幼兒園2所幼兒園,配建便民服務中心2處,新建養老服務中心1處、文化廣場5個,讓搬遷群眾同步享受城鎮教育、醫療、養老等公共服務,不斷增強新市民的歸屬感和幸福感。

“搬到縣城以后,學生上學比較方便,教學質量也比鄉鎮上好。”聊起搬遷帶來的變化,五蛟鎮蔣塬村的邱鵬翔欣喜之情溢于言表。因為他不僅住進了樓房,小區附近幼兒園、小學、中學都有,也解決了6歲的兒子上學問題。日子安定了,邱鵬翔也沒閑著。通過親戚介紹,他在旁邊新建的小區找到了一份保安的工作,收入不算多,心里卻很踏實。

此外,華池縣積極推進戶籍轉移、醫療保障和養老保險等政策的無縫銜接,探索信息結轉和服務延續機制,對就業困難群體按規定納入兜底保障,堅決做到“應保盡保、應救盡救”。隨著一批批農民走進城市、安家落戶,一幅產城融合、城鄉共興的美好畫卷正徐徐展開。

版權聲明

1.本文為甘肅經濟日報原創作品。

2.所有原創作品,包括但不限于圖片、文字及多媒體形式的新聞、信息等,未經著作權人合法授權,禁止一切形式的下載、轉載使用或者建立鏡像。違者將依法追究其相關法律責任。

3.甘肅經濟日報對外版權工作統一由甘肅媒體版權保護中心(甘肅云數字媒體版權保護中心有限責任公司)受理對接。如需繼續使用上述相關內容,請致電甘肅媒體版權保護中心,聯系電話:0931-8159799。

甘肅媒體版權保護中心