新甘肅·甘肅經濟日報記者 俞樹紅

“記者同志,請出示你的記者證。”記者將證件遞給吳鳳岐老人。他仔細查看后笑道:“別介意,這是以前在軍營養成的習慣。”“應該的。”記者連忙回答。

8月26日,初見這位102歲的抗戰老兵,他查驗記者證時那份軍旅生涯留下的謹慎與認真,絲毫未變。

吳鳳岐出生于1923年,河北定縣人。他在數十年的工作生涯中,曾于1941年6月至1943年3月,為河北冀中抗日軍大三隊、延安抗日軍政大學七隊學員;1943年3月至1945年10月在延安國際和平醫院學習。如今雖已百歲,卻精神矍鑠、思維敏捷,談起往事仍笑聲爽朗。他身上煥發的生命力幾乎讓人忘記年齡,猶如一棵扎根歲月的蒼松,軍人氣質猶存。

提及抗戰的烽火歲月,老人情緒激動。“當年在抗屬學校,老師通知我們去山區拉練。走了一個月還沒到,有同學問領隊:‘怎么一直往西?’‘去延安,見毛主席。’大家一聽,興奮得跳起來,再也不提回家的事。”

“到了抗大,先開荒種地。”吳鳳岐回憶,“一次開荒比賽,我開了一畝二分,拿了第一。”他手掌斜著一比,“都是山坡地,土質松軟。”

“一斤小米、二錢油、半錢鹽,這就是抗大的供給。當時國民黨封鎖邊區,物資極其匱乏,油鹽緊缺是常事。”他說。

開荒一年半后,吳鳳岐被分配到延安國際和平醫院當護士,負責救治、轉運傷員。他不斷學習,從護士成長為護士長,再到軍醫。后隨部隊至蘭州,參與甘肅建設。

談到興頭,老人唱起了《抗日軍政大學校歌》,并指著《民族老歌大家唱》說:“我最愛唱《天上的太陽紅彤彤》《延安頌》。一唱歌,就想起了戰友們。他們都走了,只剩我。我很想念他們啊!”

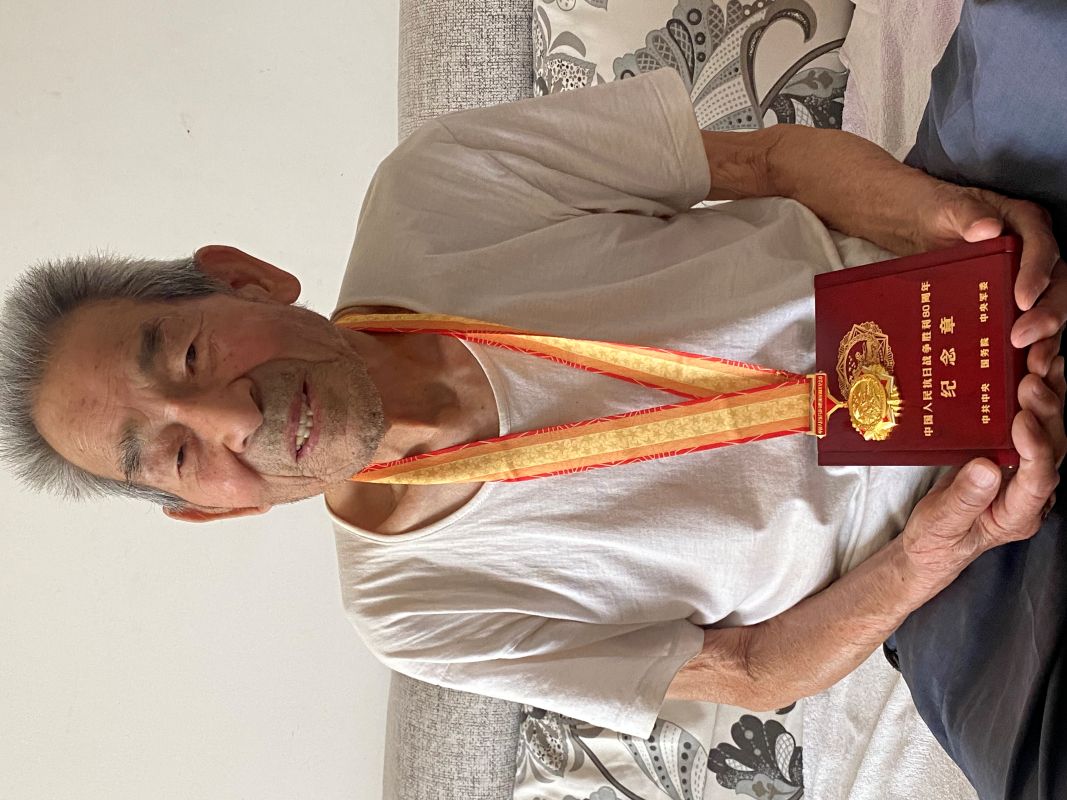

老人取出一個紫紅色盒子,展示著不久前獲頒的“中國人民抗日戰爭勝利80周年”紀念章。“感謝黨在抗戰中救了我母親,送我去抗大讀書,現在還給我這么高的榮譽。”老人激動地說。

如今吳鳳岐仍每日讀報,沙發上總放著一疊《老年日報》和《讀友報》。“去年戴眼鏡還能看,今年得靠放大鏡了。”鄰居吳建民說:“他常講抗戰故事,樂觀,記性好。現在每天還用放大鏡讀報,關心國家建設。”

版權聲明

1.本文為甘肅經濟日報原創作品。

2.所有原創作品,包括但不限于圖片、文字及多媒體形式的新聞、信息等,未經著作權人合法授權,禁止一切形式的下載、轉載使用或者建立鏡像。違者將依法追究其相關法律責任。

3.甘肅經濟日報對外版權工作統一由甘肅媒體版權保護中心(甘肅云數字媒體版權保護中心有限責任公司)受理對接。如需繼續使用上述相關內容,請致電甘肅媒體版權保護中心,聯系電話:0931-8159799。

甘肅媒體版權保護中心