為弘揚中華優秀傳統文化、推動非物質文化遺產保護與創新傳承,致敬甘肅體彩三十年砥礪奮進的重要時刻,甘肅多地非遺代表性傳承人以巧思為媒、匠心為墨,將跨越千年的非遺技藝與時代同行的體彩精神相融合,創作出凝聚自然靈韻與人文溫度的非遺力作——天水雕漆、嘉峪關大漠風雨雕石藝畫、敦煌民間木雕、平涼莊浪泥塑……這不僅是一場藝術的獻禮,更是一次跨越時空的文明對話,以“體彩+非遺”的創新形式,傳遞文化的力量,書寫甘肅體彩“公益初心不改,文明傳承不息”的隴原新篇章。

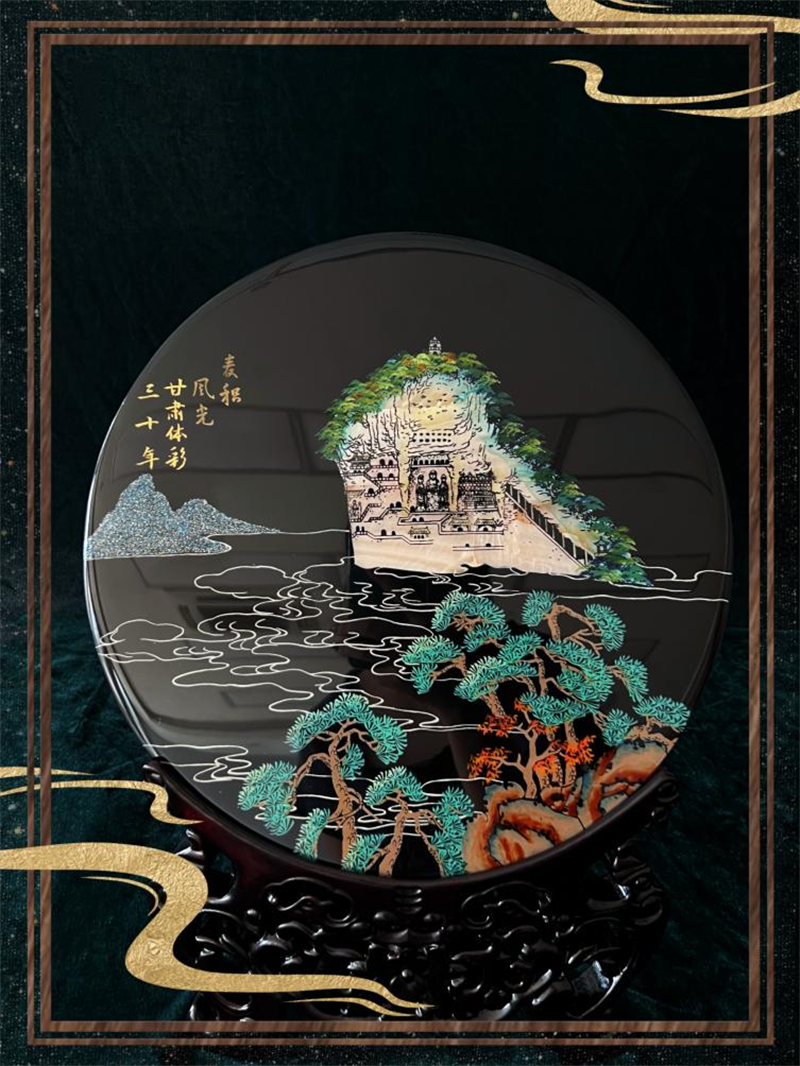

天水雕漆:百工玲瓏漆彩,鑲嵌地方風華

“繁工珍材,雕漆成魂”。天水匠人以最莊重的儀式感致敬體彩——以百道工序、天然漆液與寶石鑲嵌,再現麥積山的雋秀風光。一件雕漆,需耗時數月乃至一年,恰如體彩公益事業,久久為功、精益求精。它不只是一件藝術珍品,更是一份“以時間打磨善意”的匠心之作。

天水雕漆擁有兩千多年歷史,其雕刻填彩技法在中國漆藝中獨具一格。它既承襲古代雕漆工藝精髓,又融匯雕塑與繪畫藝術特色,形成自成一派的工藝美學。2008年,天水雕漆被列入第二批國家級非物質文化遺產擴展名錄。

業內常以“繁工珍材”形容天水雕漆:“繁工”指工序繁雜,每件作品須經木工、漆工、配石、鑲嵌、描金等上百道步驟;“珍材”則指全部采用天然珍貴材料——以桃紅松、椴木為胎,以小隴山天然漆為原料,飾以壽山石、青田石、珊瑚、瑪瑙、玉石貝殼等,再輔以鑲金貼銀,極盡華美,堪稱藝術與奢華的完美結合。

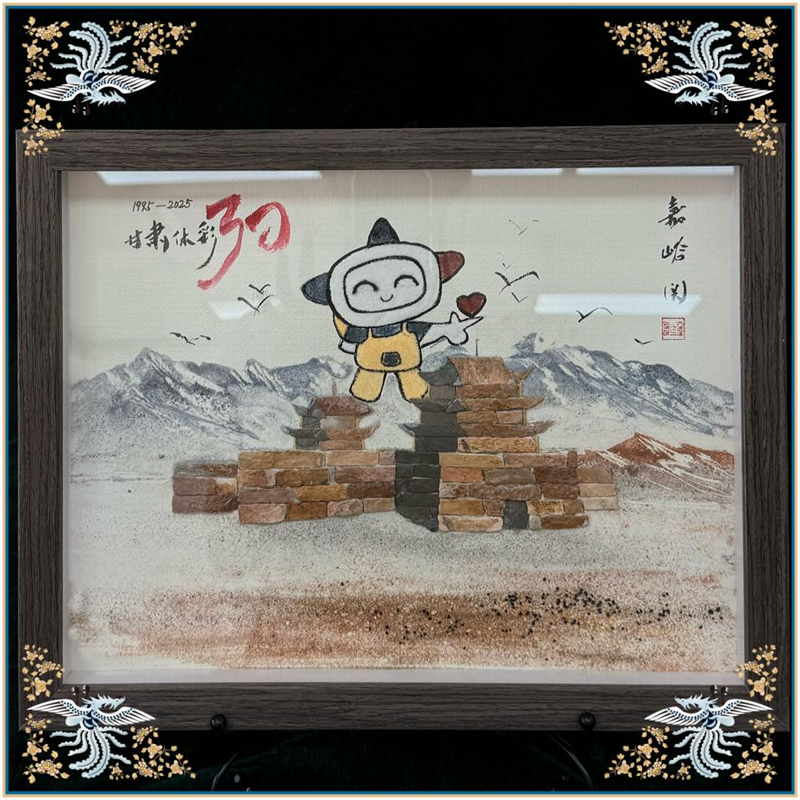

嘉峪關大漠風雨雕石藝畫:石語千年,砥礪公益初心

采天然風雨礪石,融大漠長城風骨。嘉峪關大漠風雨雕石藝畫承襲中國古代“石材拼圖”技藝,工匠以石為筆,勾勒祁連山脈的壯闊連綿。體彩吉祥物樂小星、延綿山巒與體彩標識,在一沙一石的手工鑲嵌中共生輝映。每一顆石子,都成為甘肅體彩三十年公益長路的見證。

作為省級非物質文化遺產,大漠風雨雕石藝畫制作工藝繁復。從美術設計、手繪制版,到選石鑲嵌、調整定位,再到粘貼風干、清潔上光、裝飾配框——全程依靠匠人手工完成,融合天然石材與竹枝、秸稈等材料,盡顯原始與精細并存的藝術張力。

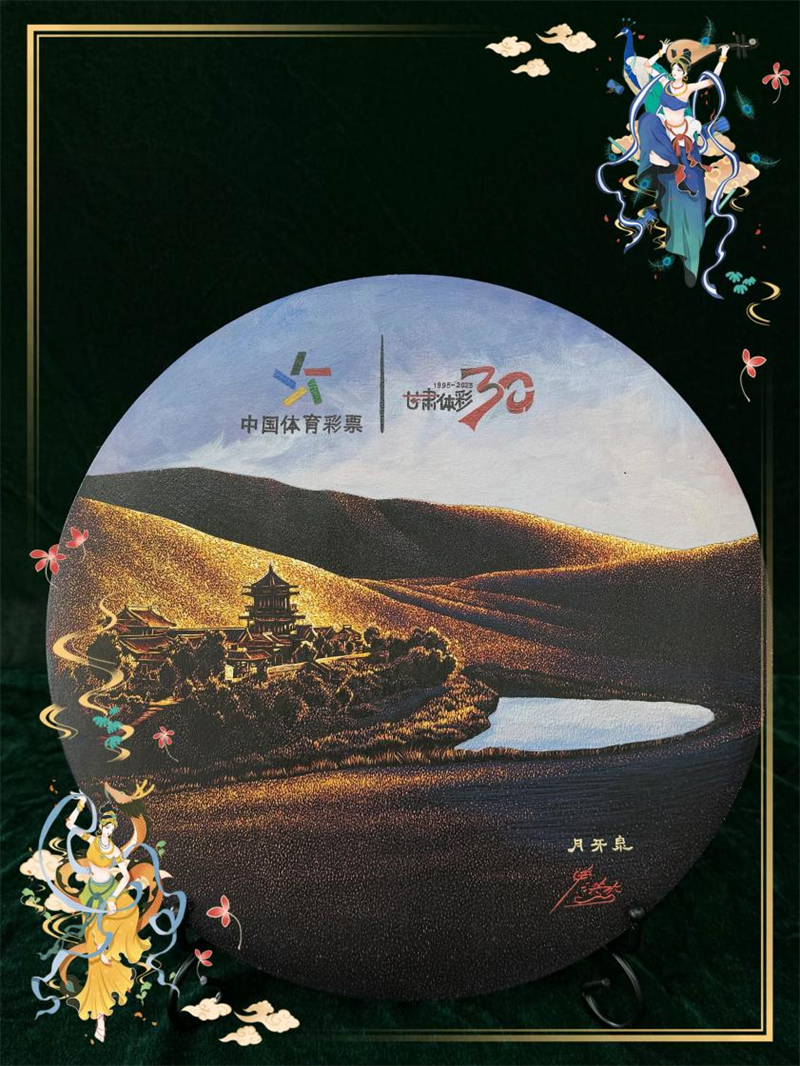

敦煌民間木雕:木上生花,雕刻公益光陰

以木為媒,以刀為筆。敦煌木雕藝術家將體彩公益故事“刻入時光”,生動再現月牙泉的自然奇觀,并巧妙融入甘肅體彩30年主視覺LOGO。傳統雕刻技法與現代公益主題交相輝映,在木香氤氳間,體彩的公益使命被刻進年輪,也鐫刻進時代的記憶。

敦煌木雕畫可追溯至漢代半浮雕石刻畫像,其制作方式近似木刻畫,被視為木雕藝術的早期形態。作為省級非物質文化遺產,它以其細膩的刀工、濃郁的地域風格,成為敦煌藝術在民間延續的重要載體,也是中國民間美術發展中不可忽視的力量。

平涼莊浪泥塑:以土為韻,塑寫體育精神

取自隴東大地的紅膠土,揉入棉絮、汗水與匠心傳說。泥塑藝人以手塑形,再現崆峒武術的剛柔并濟,再經陰干、彩繪、貼金,讓形象自泥土中“生長”而出。崆峒武術發源于平涼崆峒山,既是中國傳統武術五大流派之一,也入選奧林匹克正式比賽項目,承載著“文武雙修、兼濟天下”的俠義風范與體育精神。

平涼莊浪泥塑作為省級非物質文化遺產,是一門古老而富生命力的民間藝術。以優質紅膠土為材,手工捏制人物、動物形象,或素或彩,質樸生動。從釀泥到造像,每一步都依賴匠人的手感與經驗,是土地與人文之間最深情的對話。

非遺與體彩:共筑文化傳承與公益夢想

當非遺遇見體彩,是古老與當代的彼此成就。三十年來,甘肅體彩所籌公益金如涓涓細流,匯入體育、公益、文化、教育等遼闊江河;而非遺技藝以手傳心,守護著一方文明根脈。此次“體彩+非遺”的共創,不僅是藝術的融合,更是兩種“持久之力”的交匯——一種來自時間,是千年技藝的沉淀;一種來自信念,是三十載公益的堅守。

四件作品以“機器不可替代”的手工溫度,呼應體育彩票“公益初心”的純粹與韌性;以濃郁的地域特色與民族風格,展現甘肅文化的多元與包容。通過這樣的創新融合,傳統技藝煥發新顏,體彩公益理念也更深入人心。

每一份非遺匠心的堅守,正如每一注體育彩票的溫暖傳遞。未來,甘肅體彩將繼續助力非遺保護與傳承,擔當優秀傳統文化的見證者、守護者與傳播者,讓千年技藝與時代共鳴,讓我們腳下的土地,因不變的公益初心與文明底蘊而更加美好。(王怡彤)

版權聲明

1.本文為甘肅經濟日報原創作品。

2.所有原創作品,包括但不限于圖片、文字及多媒體形式的新聞、信息等,未經著作權人合法授權,禁止一切形式的下載、轉載使用或者建立鏡像。違者將依法追究其相關法律責任。

3.甘肅經濟日報對外版權工作統一由甘肅媒體版權保護中心(甘肅云數字媒體版權保護中心有限責任公司)受理對接。如需繼續使用上述相關內容,請致電甘肅媒體版權保護中心,聯系電話:0931-8159799。

甘肅媒體版權保護中心